氮是生命体的基本元素,也是地球上生命活动所必需的营养成分。尽管空气中氮含量高达78%, 但并不能被动植物直接吸收利用。而豆科植物,比如我们熟知的大豆、苜蓿、花生、豌豆等可以与土壤中的根瘤菌形成根瘤共生、通过根瘤菌生物固氮的过程将氮气转化为植物可以利用的氮源。这种高效的天然固氮体系既节约化石能源、又保护生态环境,被认为是发展可持续农业的重要氮肥来源。研究和解析豆科植物-根瘤菌共生固氮的机制,是将其高效应用于绿色农业发展的关键基础。

豆科植物的根瘤器官为根瘤菌生物固氮反应提供了必需的微环境。为了实现共生固氮,根瘤菌需要从土壤中进入到豆科植物根瘤的内部,这个过程被称为根瘤菌侵染。根瘤菌通过豆科植物根毛中的“侵染线”(infection thread,it)来侵染大部分豆科植物;侵染线是豆科植物根毛的细胞壁和细胞膜内翻生长形成的管状结构。 根瘤菌在侵染线的管腔中繁殖,随着侵染线的生长进入到宿主根内部,并最终在根瘤细胞内从侵染线中释放出来,在由植物细胞膜包被形成的“共生体”(symbiosome)中分化为“类菌体”(bacteroid)、进行生物固氮。根瘤菌侵染和根瘤菌释放均依赖于宿主的细胞壁重塑过程:侵染线延伸需要细胞壁扩展,而根瘤菌释放则需要局部细胞壁降解。调控这些过程的分子机制尚不清楚;尤其是,作为细胞壁重要组分的纤维素,其相关酶类是否以及如何调控根瘤菌侵染及根瘤菌释放的过程,迄今尚无报道。

2025年7月19日,中国科学技术大学生命科学与医学部刘承武团队在Nature Communications发表了题为“A legume cellulase required for rhizobial infection and colonization in root nodule symbiosis”的研究论文,首次阐明豆科植物纤维素酶在根瘤菌侵染和释放过程中的关键调控作用。

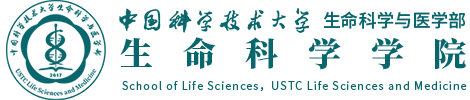

图1gh9c2突变体中形成不能固氮的根瘤(左)和发育缺陷的侵染线(右)

研究团队从豆科模式植物蒺藜苜蓿(Medicago truncatula)根瘤菌侵染转录组数据中筛选出糖苷水解酶9家族(GH9)基因;该家族广泛存在于植物界,被认为是一类纤维素酶。研究发现GH9C2基因在侵染过程中显著上调,并在被侵染的根毛和根瘤侵染区特异性表达。亚细胞定位显示GH9C2定位于侵染线,gh9c2突变体表现出严重的侵染线发育缺陷。透射电镜分析显示gh9c2突变体中侵染线细胞壁结构紊乱,表明GH9C2对维持侵染线发育过程中的细胞壁重塑至关重要。进一步分析表明GH9C2蛋白的CBM49结构域对于其发挥功能不可或缺:该结构域的缺失无法遗传回补根瘤菌侵染表型。

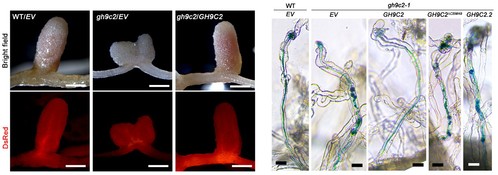

图2 gh9c2突变体中根瘤菌不能从侵染线中正常释放

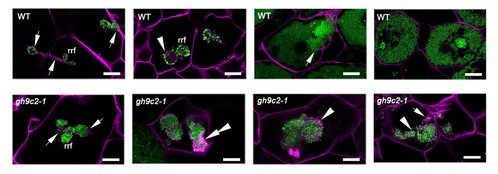

gh9c2突变体的根瘤表现出明显的固氮缺陷;通过根瘤发育时序切片分析,研究人员发现突变体中根瘤菌释放过程严重受阻,绝大多数根瘤细胞无法被根瘤菌成功定殖。研究团队运用细胞生物学等手段,发现根瘤菌释放时会在侵染线上形成具有明显的细胞壁特征的过渡态结构,该结构不同于之前被称为“侵染滴”(infection droplet,id)的不含细胞壁的根瘤菌释放结构;作者将该过渡态结构命名为根瘤菌释放位点(rhizobial release foci,rrf)。GH9C2蛋白持续定位于根瘤菌释放位点,通过局部降解细胞壁促进“侵染滴”的形成和根瘤菌释放。然而在gh9c2突变体中,根瘤菌释放位点的细胞壁降解异常,导致侵染滴不能正常形成、根瘤菌释放受阻,进而造成固氮缺陷表型。结合体外酶活分析和体内功能验证,研究团队最终确定GH9C2具有较特异的纤维素水解活性,且其酶活性是其发挥根瘤菌侵染和根瘤菌释放调控功能的必要条件。此外,进一步遗传学实验证明,GH9C2与其同源蛋白GH9C1、果胶裂解酶NPL等协同调控了根瘤菌侵染过程。

图3 GH9C2调控根瘤中侵染线延伸及根瘤菌释放的过程

该研究发现,在豆科植物-根瘤菌固氮共生系统中,植物宿主来源的纤维素酶在根瘤菌侵染和释放过程中发挥了双重调控功能,揭示了根瘤菌侵染的新机制。 研究结果得到审稿专家好评,被认为是“标识了根瘤菌侵染研究的一个重要里程碑”(“marks a significant milestone in the research of rhizobia infection”)。

中国科学技术大学生命科学与医学部在读博士生赵蠡和博士后季传雅为该论文的共同第一作者、刘承武研究员为该论文通讯作者,中国科学院分子植物科学卓越创新中心的Jeremy Murray研究员也参与了该研究。该研究得到中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、国家自然科学基金、中国科学院人才计划、中国科学技术大学人才启动经费和中央高校基本科研业务费等项目的资助。研究过程中得到中国科学技术大学生命科学与医学部、细胞动力学教育部重点实验室和生命科学实验中心的大力支持和帮助。

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62083-4